205冊目

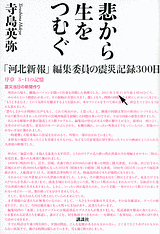

『悲から生をつむぐ 「河北新報」編集委員の震災記録300日』

『悲から生をつむぐ 「河北新報」編集委員の震災記録300日』

著者:寺島英弥

発行年月日:2012/03/11

日本中の誰もがそれぞれの「3・11」の物語を持っていることでしょう。遠い家路をひたすら歩いた、津波の映像をただ見つめることしかできなかった、つながらない携帯電話を握りしめていた、そして何より、東北で震災の渦中にあった人々のあの日。

そうはいっても、私たちは定型化した物語を求めがちです。

「震災で多くのものを失いはしたが、連帯のもと悲しみを乗り越えて街の復興を進め、新たな希望と共に一歩を踏み出す──新聞・テレビに溢れるのは、そんな物語ばかりではないか」

この疑問を出発点に、私は修士論文のテーマを「東日本大震災の被災者報道」と定め、被災者の声の聞き取りのため宮城県を訪れていました。そうして仙台の河北新報社に寺島さんを訪ねたときに手渡していただいたのが、この一冊です。

東北地方のブロック紙、河北新報編集委員である筆者は、「あの日」以降の東北の人々の物語を今も新聞紙上で、ブログで、伝え続けています。本書はその筆者のブログ(http://flat.kahoku.co.jp/u/blog-seibun/)をもとに構成されたものです。

東北に生まれ育った筆者は、地域に長年根ざしてきた地元紙の記者として、被災者の物語をひとつひとつ丁寧につむいでゆきます。そこには定型化した再生の物語には組み込みがたい現実が黒々と横たわっています。

『「ニュースが伝えることのできる事実とは、大きな事実のほんの一部に過ぎない」というメディア・リテラシーの原点を思い知らされました。できることは、渦中で出会った人々の「あの日、そして、それから」を記録すること。小さな声を積み重ねていくことこそが唯一、この震災とは何だったか、を知ることにもつながる、と』

──このまえがきの言葉が、がれきの街を前にして、私にも痛いほど実感できました。

私が宮城を発つ日、河北新報社の玄関口に立った寺島さんは、ペンを取り出すと表紙をめくりこう書いてくださいました。「頭で考えるより、行って確かめる人に」

この論文を提出すれば、すぐに卒業、そして就職。言いようのない不安を胸に思い悩むことが多い日々でしたが、拠りどころとなる言葉をいただいた思いがして、最終の新幹線へと足を早めたのでした。

(2013.07.15)

![]()

![]()